「世界文化遺産『明治日本の産業革命遺産』カードラリー2025」:軍艦島ミュージアム(野母崎:恐竜博物館隣)、軍艦島デジタルミュージアム(グラバー園下)

いつも購読頂きありがとうございます。

今回は開催中の「世界文化遺産『明治日本の産業革命遺産』カードラリー2025」のカード収集の続きです。

↓カード配布場所はこちら

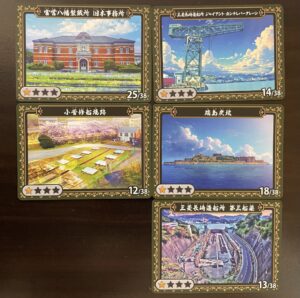

↓以前収集したカード(官営八幡製鉄所)

↓以前収集したカード(ジャイアントカンチレバークレーン、旧グラバー住宅)

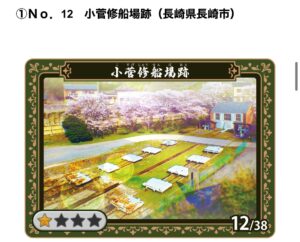

小菅修舟場跡

野母崎の恐竜博物館横の軍艦島資料館で入手できます。

資料館の入口にありました。

ココには2枚置いてあり端島炭坑も同時に入手できます。

長崎・小菅修船場跡 ― 日本最初の洋式ドック

長崎市の港を見下ろす丘の上に、ひっそりと残されている石組みの遺構。

ここは 小菅修船場跡(こすげしゅうせんばあと)、日本で最初に造られた本格的な洋式ドックの跡地です。

幕末から明治へ、近代化の一歩

1868年(明治元年)、佐賀藩によって建設された小菅修船場は、当時急速に普及していた蒸気船の修理を目的とした施設でした。

オランダ人技師の指導を受けつつ、日本人の手で造り上げられた石造りのドックは、全長約20メートル・幅約7メートル。

規模は小さいながらも、西洋式の船舶を修理できる画期的な存在でした。

この修船場はやがて長崎製鉄所、そして三菱長崎造船所へと発展する礎となり、日本の造船技術の近代化に大きく貢献しました。

現在の小菅修船場跡

現在は 国指定史跡として保存され、往時の石組みが静かに当時を物語っています。

港を見下ろすその風景は、まるで「ここから日本の近代化が始まったんだ」と語りかけてくるよう。

グラバー園や出島といった観光名所とあわせて訪れると、長崎が「日本の近代化の玄関口」であったことを実感できます。

まとめ

小菅修船場跡は、ただの史跡ではなく、日本が大きな時代の転換点を迎えた瞬間を今に伝える場所。

石組みを眺めながら、幕末から明治へと駆け抜けた人々の熱気に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

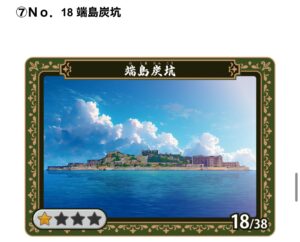

端島炭坑

軍艦のように浮かぶ島 ― 端島炭坑(軍艦島)

長崎港から南西約18km、海に突如現れる不思議なシルエットの島。

その姿がまるで軍艦のように見えることから、「軍艦島」の愛称で知られるのが 端島炭坑(はしまたんこう) です。

日本の近代化を支えた炭鉱の島

端島はかつて海底炭鉱の島として栄え、19世紀後半から20世紀にかけて、日本の産業を支えるエネルギー源「石炭」を産出していました。

最盛期には、島の面積のわずか6.3ヘクタールに、なんと5000人以上が暮らしていたと言われています。

世界でも類を見ないほどの人口密度で、島の中には学校、病院、映画館まで完備。まさに「海上の要塞都市」だったのです。

転換期と廃墟の風景

しかしエネルギー政策の転換により、石炭から石油へと時代が移ると、端島の炭鉱は1974年に閉山。

人々が去った後の島は、急速に廃墟化し、コンクリートの集合住宅や煙突が朽ちていく姿は、まるで近未来の終末世界のような雰囲気を漂わせています。

世界遺産としてよみがえる島

2015年には、「明治日本の産業革命遺産」の一部として世界文化遺産に登録。現在は観光船で上陸するツアーもあり、安全に整備されたルートから島内を見学できます。

朽ちかけた高層アパートや石炭関連施設を目の当たりにすると、ここがほんの数十年前まで「人々の生活の場」だったことに驚かされます。

まとめ

軍艦島は、日本の産業遺産であると同時に、人々の暮らしや夢の跡がそのまま残る場所。

「繁栄と衰退」というドラマを感じさせる風景は、訪れる人の心に強烈な印象を残します。

長崎観光に行くなら、ぜひその圧倒的な存在感を体感してみてください。

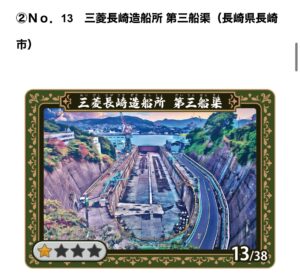

三菱長崎造船所・第三船渠

軍艦島デジタルミュージアムで入手できます。

(グラバー園の下、四海楼の横の建物)

入口に置いてありますが、隅の方に置いてあるので、見つけづらいです。

三菱長崎造船所・第三船渠 ― 日本の近代造船を支えた巨大ドック

長崎市の港町には、今も日本の産業革命を物語る数々の史跡が残っています。その中でも圧倒的な存在感を放つのが、三菱長崎造船所・第三船渠(だいさんせんきょ)。

ここは、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の一つに数えられる、日本を代表する近代造船の舞台です。

明治の技術が生んだ巨大ドック

第三船渠が完成したのは 1905年(明治38年)。日露戦争の時代、日本は本格的に近代海軍を整備する必要に迫られていました。

そこで建設されたこの船渠は、長さ約190メートル、幅約30メートル。

石造りのドックとしては当時アジア最大級のスケールを誇り、戦艦や大型船舶の建造・修理を可能にしました。

この施設があったからこそ、日本は世界の海へと進出し、造船大国への道を歩むことができたのです。

世界遺産に登録された理由

第三船渠は、石組み技術や当時の最新工法が使われており、100年以上経った今も現役で活躍しています。

「産業革命遺産」として評価されたのは、単なる建造物ではなく“今も使われている近代化の象徴”だから。現役で残っていること自体が世界的にも珍しいんです。

見学ポイント

第三船渠は造船所の敷地内にあるため、自由に立ち入ることはできません。

ですが、長崎市内のガイド付き世界遺産ツアーに参加すれば見学可能。

巨大な石組みのドックを間近で眺めると、まるで明治のエンジニアたちの息遣いが聞こえてくるようです。

まとめ

三菱長崎造船所・第三船渠は、日本の造船史を語るうえで欠かせない場所。

長崎観光で「世界遺産めぐり」をするなら、軍艦島とあわせて訪れれば、きっと明治のエネルギーを肌で感じられるはずです。

まとめ

今回は「世界文化遺産『明治日本の産業革命遺産』カードラリー2025」のカード収集ランの紹介でした。

これで計6枚収集しました。(長崎5枚、八幡1枚)

(旧グラバー住宅は配布終了で物理的なカードはなし)

あとの3枚は全て高島にあります。

長崎造船所内の旧木型場、占勝閣が高島に行かないと入手できないのは何故???

↓❤を押してもらえると嬉しいです。