「世界文化遺産『明治日本の産業革命遺産』カードラリー2025」:三菱長崎造船所 旧木型場、占勝閣、高島炭鉱、岩崎彌太郎(長崎エリアコンプリート)

いつも購読頂きありがとうございます。

今回は開催中の「世界文化遺産『明治日本の産業革命遺産』カードラリー2025」のカード収集の続きです。

↓カード配布場所はこちら

以前収集したカードはこちら

↓官営八幡製鉄所

↓ジャイアントカンチレバークレーン、旧グラバー住宅

↓小菅修船場跡、端島炭坑

↓三重津海軍所跡、凌風丸

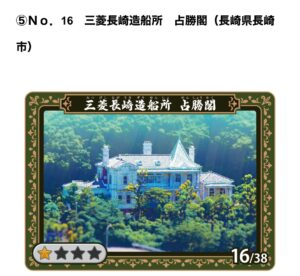

三菱長崎造船所 占勝閣

高島港ターミナルにて入手できます。

伊王島のように橋はかかっていないので、船で渡る必要があります。

三菱長崎造船所 占勝閣とは

三菱長崎造船所の敷地内に建つ「占勝閣(せんしょうかく)」は、明治37年(1904年)に完成した迎賓館です。

設計は、日本近代建築の第一人者・ジョサイア・コンドルの弟子である 曾禰達蔵 が担当しました。

白い壁に尖塔が映える姿は、西洋の洋館を思わせる佇まいで、当時の造船所の威信を示す建物として位置づけられました。

名前の由来

「占勝閣」という名称は、1905年に東伏見宮依仁親王が宿泊した際に命名されたもので、「風光景勝を占める」という意味が込められています。

さらに、1913年には孫文が玄関の「占勝閣」の文字を揮毫しており、歴史的にも価値の高い建物です。

建物の特徴

建物の延べ床面積は約123坪で、1階には食堂や応接室、2階には寝室やホール、地下には厨房が備えられています。

調度品は当時の最高級品をイギリスから取り寄せ、まさに国際的な賓客を迎えるための空間となっていました。

現在の役割と見学について

占勝閣は現在も迎賓館として使用されており、内部は一般公開されていません。

ただし、正門前の高台から外観を遠望することができます。

長崎港を背景にしたその姿は、異国情緒あふれる長崎ならではの景観の一部となっています。

観光のポイント

三菱長崎造船所の関連施設は世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の一部に登録されており、占勝閣もその歴史を語る重要な存在です。

長崎観光ではグラバー園や出島などが有名ですが、占勝閣をあわせて訪れることで、近代日本が歩んだ産業と国際交流の歴史をより深く感じることができます。

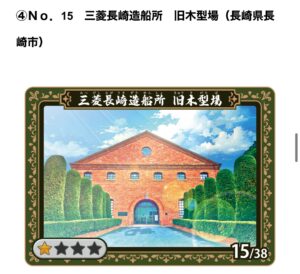

三菱長崎造船所 旧木型場

高島港から数百mの場所に高島石炭資料館があり、そこで入手できます。

三菱長崎造船所 旧木型場とは

三菱重工業(長崎造船所)にある「旧木型場(きゅうきがたば)」は、鋳造用の木型を製作する工場として、明治31年(1898年)に建てられました。

三菱長崎造船所に現存する施設の中で、最も古い工場建屋のひとつであり、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産として登録されています。

建築の特徴と構造

-

建物構造は 木骨煉瓦造(二階建)。煉瓦の外壁に、木材の骨組み・梁・柱が組み合わさった造りで、木と煉瓦のコントラストが強い印象を与えます。

-

屋根は切妻造で、桟瓦(さんがわら)葺。屋根の内部構造には、木製の クイーンポストトラス の小屋組み技法が採用されており、この木組みの構造が建物全体の強度と耐久性を支えています。

-

建設当時の外観・構造の多くが現存しており、戦争や原爆などの苦難にも耐えてきた歴史を持っています。赤レンガや木の梁など、時間の経過を感じさせる重厚感があります。

現在の用途と展示内容

-

1985年(昭和60年)10月、旧木型場は 「史料館」 として改装されました。長崎造船所の成立から現代に至る技術・産業・社会の変遷を伝える資料館です。

-

展示品は約 900点。その中には、日本最古とされる工作機械(竪削盤)、海底調査用の潜水器具「泳気鐘(えいきしょう)」、日本初の国産陸用蒸気タービンなど、造船・鋳造・重工業の発展を象徴する技術的資料が含まれています。

以前は中に入れましたが、2025年現在は休館中で入ることができません。

高島炭鉱

高島の北渓井坑最寄りバス停で入手できます。

高島炭鉱とは

高島炭鉱(たかしまたんこう)は、長崎県長崎市高島地区を中心に、明治〜昭和期にわたって石炭採掘を主業として栄えた炭鉱です。

閉山した今でも、その歴史を伝える遺構や資料館によって、日本の近代化を支えた産業遺産として訪れる価値が高いスポットです。

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産のひとつにも登録されています。

歴史の流れ・特色

-

石炭発見:1695年(元禄8年)、五平太という人物が高島で石炭を発見。初めは伊万里焼・波佐見焼の窯や塩作りなど、燃料用途で使われていました。

-

近代的採掘の始まり:1868年(慶応4年)、トーマス・B・グラバーと佐賀藩の共同出資で、本格的な洋式竪坑(立坑)「北渓井坑(ほっけいせいこう)」を開設。43メートルの立坑、蒸気機関を用いて採炭を行いました。これが日本で初の蒸気機関による洋式立坑採炭のひとつです。

-

三菱による経営:1881年(明治14年)に三菱が高島炭坑を取得して経営を引き継ぎました。以降、高島は石炭採掘を中心に大規模な産業活動を展開。端島炭坑(軍艦島)と並び、石炭産業の中心地として近代日本を支えました。

-

閉山:石油など他エネルギーの台頭や国の政策の変化により、端島炭坑は1974年、高島炭坑も1986年(昭和61年)に閉山しました。長い鉱山活動が終わりを迎えました。

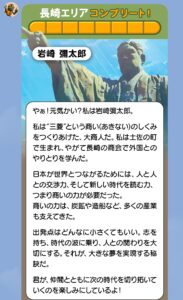

岩崎彌太郎

これで長崎エリアのノーマルカードは全て入手しました。

これを持って、出島ワーフの潜伏キリシタン関連遺産インフォメーションセンターに持って行くとレアカードの岩崎彌太郎が入手できます。

この場所、非常に分かりずらいです。

出島ワーフはよく通りますが、2階のこの場所は初めて行きました。

センター内は無料で、キリシタン関連遺産が展示されています。

今回のカードラリーは明治日本の産業革命遺産なのに、配布場所がキリスト関連遺産の施設なのは何故?

岩崎彌太郎とは

岩崎彌太郎(1835年~1885年)は、三菱財閥の創業者として知られる人物です。

土佐(現在の高知県安芸市)の郷士の家に生まれ、幕末から明治にかけての激動期に、才覚と行動力で日本最大級の企業グループを築き上げました。

彼は「近代日本資本主義の父」とも称される存在です。

生涯の歩み

-

生い立ち

1835年(天保6年)、土佐国安芸郡井ノ口村(現・高知県安芸市)に生まれました。比較的裕福な郷士の家に育ちましたが、父の投獄などで家が没落し、少年期は苦労が多かったといわれます。 -

若き日の修行

江戸で学問を修め、さらに長崎で貿易を学びました。坂本龍馬や土佐藩の人脈とも関わりを持ち、海外交易や海運の重要性を理解していきました。 -

三菱の創業

明治維新後、土佐藩の支援を受けて「九十九商会」を設立。のちに「三菱商会」と改称し、海運業を中心に急成長しました。政府との結びつきを強め、軍需輸送や国際航路の開拓を通じて日本最大の海運会社に発展。これが三菱財閥の礎となりました。 -

晩年と死

富国強兵を支える実業家として名を馳せましたが、1885年(明治18年)に病のため東京で死去。享年50歳。

カードと一緒に世界遺産ミステリー文庫という本(150ページ)も頂きました。

まとめ

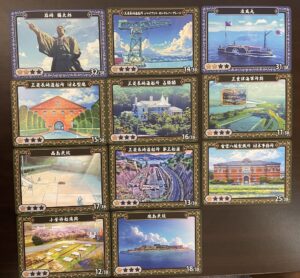

今回は「世界文化遺産『明治日本の産業革命遺産』カードラリー2025」のカード収集(長崎コンプリート編)でした。

これで計12枚収集しました。

(長崎9枚、佐賀2枚、八幡1枚)

(旧グラバー住宅は配布終了で物理的なカードはなし)

あとは、遠い場所ばかりなので、ここまでの予定です。

レアカードを2枚入手すると、スペシャルカードを郵送してもらえるので、入手したらまた報告します。

↓❤を押してもらえると嬉しいです。